西谷墳墓群 四隅突出型墳丘墓の謎を追う!

西谷墳墓群は島根県出雲市にある墳墓群で、国の史跡。

世にも珍しい四隅突出型墳丘墓が沢山あり、しかも、そのサイズは日本最大級!

さらに、古代出雲に実在した権力者の痕跡を感じられる場所!

そんな素敵な西谷墳墓群の見どころや歴史を写真とともにお送りします♪

西谷墳墓群の見どころ

西谷墳墓群までのアクセスは、JR出雲市駅で出雲三刀屋線のバスに乗車。

出雲弥生の森博物館前で下車すると到着。

道中は出雲特有ののんびりした風景なので、心も体もリフレッシュ出来ます♪

西谷墳墓群は、広大な敷地に、墳丘墓27基、番外5基、合計32基もある古墳群!

一見、めちゃくちゃ多そうにも思えますが、一般人が古墳と分かるのは数基のみ。

その他はただの丘にしか見えません!

実際、丘なのか、古墳なのか分からないで、古墳をいくつか通り過ぎていました(笑)

四隅突出型墳丘墓

しばらくすると2号墓に到着!

これですよ!これ!

これを見たくて出雲まで来たのですよ!

ただの古墳じゃない?とお思いでしょうが、四隅をよく見てください!

四隅がペロっと突出してます!

こんな古墳、見たことがありません!

しかも、作っていたのが弥生時代。

弥生時代は、前方後円墳よりも前の時代で、木棺や甕棺で埋葬するのが普通だったころ。

そんな木棺や甕棺が普通だった弥生時代に、巨大な墳墓を作っていたのです。

これはつまり、それだけ巨大な墳墓を作れる『権力者が出雲にいた』ってことです!

そして、出雲と言えば…出雲王朝!

な~んて古代ロマンをかき立てられるのが、四隅突出型墳丘墓なのです♪

ちなみに、2号墓は内部も整備されていて、中に入ることが出来ます。

内部はホログラム映像による説明があって、古墳なのに何だか近未来的!

…とは言っても、あくまでお墓の中なので、写真を撮るのは遠慮しときました。

そして、こちらがお隣の3号墓。

大きさは一般的な住宅なら2軒分くらい。

上部にも登れますが、こちらもお墓なので、写真は自粛…

ただ…

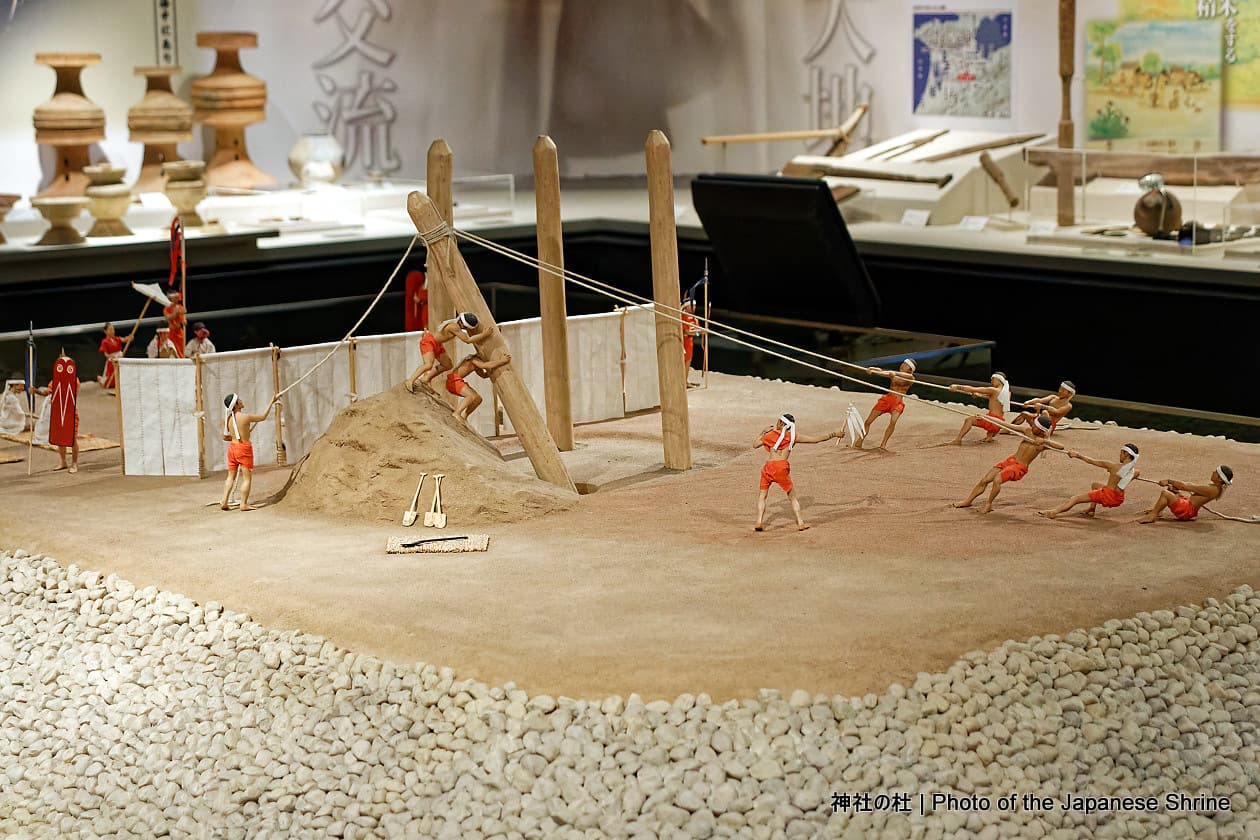

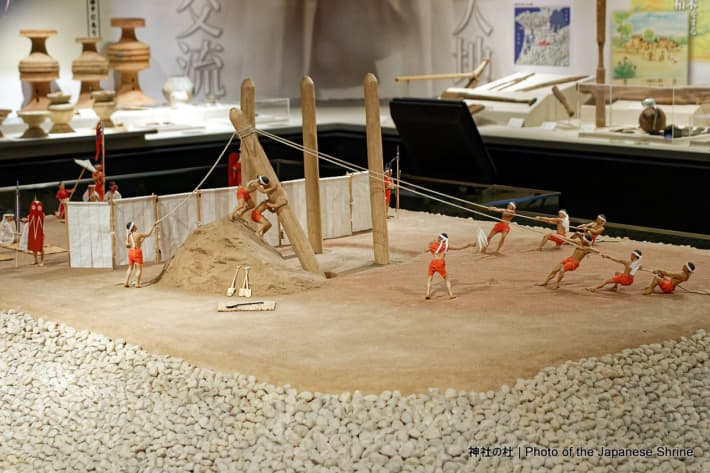

隣接する『出雲弥生の森博物館』で撮影した当時の再現模型を掲載します。

遺体を埋葬する場面なのですが、その周りに4本の柱が建っています。

これって…もう諏訪大社の御柱ですよね?

何か不思議~

四隅突出型墳丘墓の興亡

さて。西谷墳墓群は前方後円墳よりも前から『巨大な墓』を作っていました。

では、どうして『巨大な墓』を作っていたかというと…

墳墓祭祀という『お墓を造り、お墓で祈る』という宗教の為です。

弥生中期:青銅器祭祀(銅鐸、銅剣、銅矛)

では、墳墓祭祀の前はどんな宗教だったかというと…

青銅器祭祀です。

いわゆる、銅鐸、銅剣、銅矛を使い、神様に祈りを捧げる宗教です。

その青銅器祭祀は弥生中期(西暦100年ころ)まで。

並行して四隅突出型墳丘墓もありましたが、小ぶりだし、青銅器の方が主流でした。

およそ百国余、武帝が朝鮮を滅ぼしてより、漢に使訳を通じる者三十国ばかり。

建武中元二年(西暦57年)倭奴国、貢を奉じて朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武賜うに印綬を以てす。

その頃の日本は、57年の日本は100国もある群雄割拠状態。

その中の1つである倭奴国が後漢に朝貢し、漢の皇帝は金印を授けました。

『漢委奴國王』でお馴染みの金印ですね。

しかし…

弥生後期:四隅突出型墳丘墓の巨大化

安帝永初元年(西暦107年)倭國王帥升等、生口160人を献じ、請見を願う。

弥生後期には、日本はある程度統一されて、倭國王が登場。

それと時期を合わせるかのように、青銅器は姿を消します。

実際、荒神谷遺跡、加茂岩倉遺跡の地中に、弥生中期の青銅器が埋められていました。

そして青銅器の代わりに台頭してきたのが、四隅突出型墳丘墓の大型化と普及。

既述の西谷墳墓群は最大サイズとなり、また出雲を飛び出し、各地に普及し始めます。

その代表的な遺跡が鳥取県の妻木晩田遺跡。

妻木晩田遺跡は、約200年という長期に渡り営まれた大規模な遺跡です。

しかし、妻木晩田遺跡と四隅突出型墳丘墓は西暦250年ころに突如終了。

では、このころ何が起きていたかというと…

古墳時代初頭:卑弥呼の死

卑弥呼以て死す。更りて男王を立てるも国中は服がわず、更相誅殺し、当時千餘人を殺す。復卑弥呼の宗女の台与を立て、年十三にして王となり、国中遂に定まる。政等は檄を以て台与に告喩す。

西暦248年、邪馬台國の卑弥呼が死亡。

宗女の壱与が即位するまでは騒乱が起きたとされています。

そして、この騒乱を堺に前方後円墳が出現。

同時に、四隅突出型墳丘墓は姿を消し始め、妻木晩田遺跡も終焉を迎えました。

| 日本の状況 | 祭祀の状況 | |

| 弥生時代中期 | 群雄割拠 | 青銅器祭祀が主流 |

| 弥生時代後期 | 倭國王登場 | 四隅突出型墳の大型化 |

| 古墳時代後期 | 卑弥呼死亡 | 四隅突出型墳の終焉 |

西谷墳墓群では、墳墓の造築祭祀は継続していましたが、それも奈良時代初頭まで。

さらに、長き歴史に関わらず、日本の國史にその姿を記録されることはなかったのです。

西谷墳墓群のまとめ

祭政一致の時代、宗教の変遷は勢力の変遷を意味します。

出雲における青銅器から四隅突出型墳丘墓の変遷と終焉。

これも何らかの『勢力変遷』があったことを意味します。

それが何であったのか?

それを知りたくても、古事記・日本書紀には書いてありません。

西谷墳墓群が現役だった時代に編纂された、出雲國風土記にも書いてありません。

従って、中国の倭國伝から『推測』するしかありません。

それでも、推測はどこまで行っても推測…

しかし…

少なくとも、出雲に偉大なる支配者がいた。

その事実を、西谷墳墓群という歴史的遺産は語り伝えているのです。

西谷墳墓群の写真ギャラリー

↓クリックで拡大、左右で移動。

西谷墳墓群へのアクセス

西谷墳墓群史跡公園『出雲弥生の森』

〒693-0011

島根県出雲市大津町2760

JR出雲市駅で出雲三刀屋線バスに乗車。

出雲弥生の森博物館前で下車。