枚岡神社 中臣氏偽りの系譜を暴く

枚岡神社(ひらおかじんじゃ)は東大阪市に鎮座するご聖域。

社格は名神大社、河内國一宮、旧官幣大社と超ハイレベル!

しかも、天下人となった藤原氏の氏神を祭るパワースポット!

今回は枚岡神社の見どころ&写真に加えて、中臣氏(藤原氏)の謎をお送り致します♪

枚岡神社の見どころ

枚岡神社のアクセスは、近鉄奈良線枚岡駅を下車してスグ。

駅前 = 参道の入り口です。

二の鳥居が見えてきました。

二の鳥居をくぐると、その先に心地のいい、緑が生い茂る参道が続きます。

参道の先にあるのが、注連の縄鳥居。

関西ではよく見られる注連の縄鳥居ですが、関西以外ではめったに見られないもの!

なので、とっても貴重ですよ。

拝殿

こちらが枚岡神社の拝殿。

枚岡神社は明治の始め頃までは本殿だけで、拝殿はありませんでした。

では、なんで拝殿がなかったのかというと…本殿前が狭いから!

それでも無理矢理に拝殿を建てしまった為、拝殿周りはかなりキツキツ(苦笑)

本殿

拝殿の裏には、中門があります。

木漏れ日が差す光景は、とても神聖なものを感じますよね。

神聖な儀式の時には、神職が中門をくぐり、本殿の目の前で祝詞を読まれます。

では、その本殿はどんな感じかというと…

じゃ~ん!

何と本殿は4つもあります。

春日造りに似た枚岡造で、檜皮葺も美しく、シンプルながら威厳も感じます。

なお、写真手前から…

第一殿:天児屋根(中臣氏祖神)

第四殿:武甕槌命(鹿島神宮)

第三殿:経津主命(香取神宮)

何だか順番がバラバラですね。

でも、理由があります。

まず、枚岡神社はもともと一殿とニ殿だけの構成でした。

その後、奈良期に春日大社が創建されると、春日大社にならって三殿と四殿を追加。

結果、神の並び順は春日大社と同じになったけれど、社殿名だけがイビツな形に…

また、中門も初期の名残か、中央ではなく、一殿とニ殿の間に建っています。

若宮神社

ここからは摂社・末社のご紹介。

まずは本殿の南側に鎮座する若宮社。

祭神は天児屋根の子、天押雲根。

伝承によると…

そこで、高天原の天津水を持ち帰り、皇孫に奉ったとされる。

ようは、お水に関わる神さまですね。

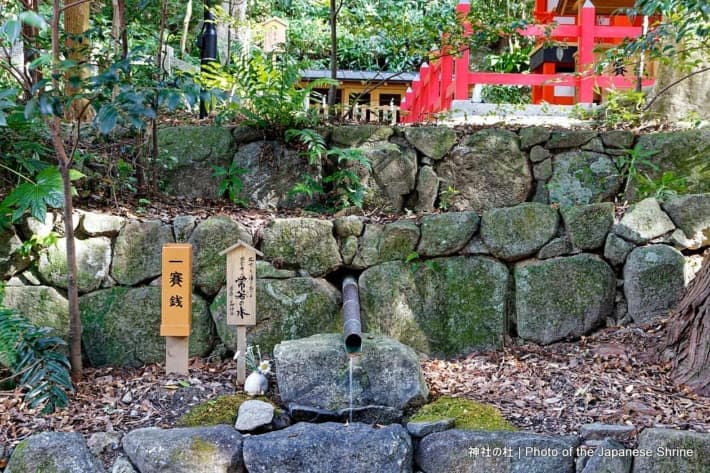

その影響もあってか、社殿の裏にはご神水が湧出る出雲井があります。

お水取りも出来ますよ~

一言主神社

悪事も善事も一言で放つ『一言主命』を祭る一言主神社。

暴君で有名な21代・雄略天皇も、その一言でビビるほどの名神です。

お願いも一言だけ叶えてくれるので、恋愛、仕事、健康…

何を願うかはその人次第!

シンプルながらも強力なご利益があるので、心を込めて一言願いましょう。

飛来天神社

天之御中主神を祀る飛来天神社。

以前は深い新緑に囲まれた地であり、お社はありませんでした。

でも、この辺りは神気に満ちており、とても素晴らしい場所。

お社が建てられたのも、それが理由なのかも知れません。

天神地祇社

明治初頭の神社整理に際して、境内の末社と近村の神社を合祀した神社。

オリジナルはもうありませんが、その想いは天神地祇社として健在です。

神津嶽

枚岡神社には、神津嶽(かみつだけ)という元宮があります。

元宮・神津嶽の津は接続語の『の』なので、神の山という意味ですね。

場所は枚岡神社がある山の山頂。

神津嶽までは1時間ほどの登山。

途中、古代祭祀と考えられる磐坐があって、神聖な雰囲気を感じられます。

さらに…

振り返ると、大阪の絶景が!

遠くに、あべのハルカスや、大阪城。さらに淡路島も一望できます。

展望台から歩くこと約5分。

最大の聖地となる神津嶽の入り口に到着。

その先にあるのが…

元宮

神津嶽(元宮)

ご祭神は天児屋根命・比売御神。

古くは柵が設けられ禁足地でありましたが、平成5年に石の社殿が築かれました。

元宮とは言え『神気』は今なお健在です。

中臣氏(藤原氏)の謎を暴く!

枚岡神社は中臣氏の氏神四柱を祭る神社で、藤原氏の氏神となる春日大社の元宮です。

始祖は天児屋根(あめのこやね)

天照大神の岩戸隠れの時から登場し、また、瓊瓊杵の天孫降臨に随行する古き神です。

天児屋根の末裔が中臣氏。

古墳時代から物部氏の子飼い状態でしたが、中臣鎌足が大化の改新で大活躍!

その功績から、中臣氏は新しい名をもらって『藤原氏』へとバージョンアップします。

つまり、中臣氏は神代から平安まで活躍する選ばれし神別氏族なのです。

中臣鎌足の出生地

その中臣鎌足は、家伝鎌足伝によると…

(大倭國高市郡人也)

現在の奈良県明日香村で生まれたそうです。

ところが、大鏡の列伝藤氏物語によると…

(常陸國にてむまれ給へり)

…茨城県で生まれたそうです。

あれれ?

じゃあ、どっちが正しいのでしょう?

そこで、鎌足の先祖を追ってみます。

経歴改竄の中臣氏

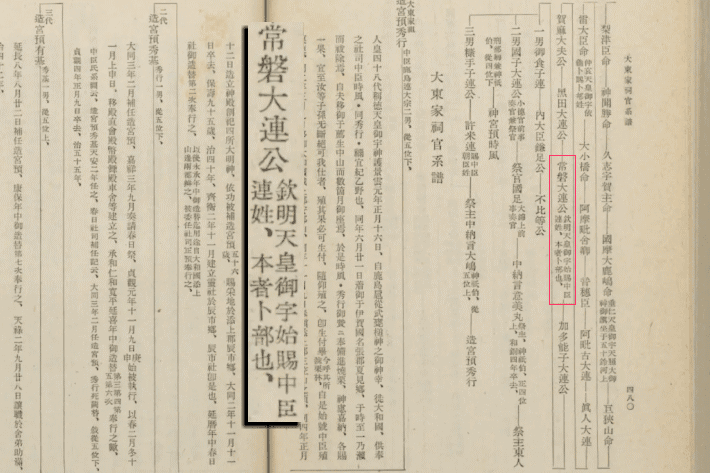

まず、曾祖父の中臣常磐。

中臣常磐は、欽明天皇(古墳時代末期)より中臣姓を賜ったそうです。

つまり、中臣という姓は欽明天皇から。

だとすると、その前は別の姓だった訳です。

そこで、中臣氏の系譜を遡ってみると…

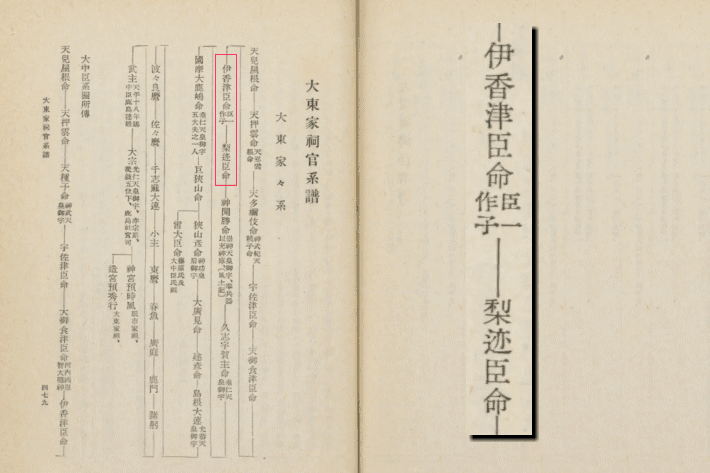

梨迹臣 (なしとみ)

この2名が掲載されています。

そこで、いかつとみ、なしとみ。

この二人が載っている他の文献を探すと…

近江國風土記にありました!

そこには…

そこで生まれたのが、那志等美(なしとみ)

いわゆる天女伝説の逸話ですが…

那志等美(なしとみ)

中臣氏の先祖と同じ名前が載っています。

つまり、近江國風土記と、中臣氏系譜に載る『いかつとみ』は同一人物。

また、伊香は単に地名なので、伊香を除いた『とみ』が中臣の前の姓だったのです。

そこで、新撰姓氏録で『とみ』を調べると…

田道公被遣百済国。娶止美邑呉女。生男持君。三世孫熊。次新羅等。欽明天皇御世。参来。新羅男吉雄。依居賜姓止美連也

物部氏の田道が百済国の止美邑(とみむら)の呉女と結婚した。

その子孫が欽明天皇の時代に渡来してきて、止美連を賜姓された…

つまり、止美(とみ)は渡来人…

その渡来人となる子孫が中臣氏…

ん?

あれ~!?

枚岡神社のまとめ

中臣氏は神代から続く名門でも何でもなく、物部系の渡来人です。

また、物部氏に子飼いされた渡来人なので、地位もいまいち。

しかし、大化の改新で権力を得た中臣氏は、海外交易の拠点であった枚岡を占拠。

枚岡の神を中臣氏に都合の良い神名に変え、渡来人であった過去を隠蔽。

神津嶽の神は、天児屋根ではなく、太古よりこの地に坐す『名もなき縄文の神』です。

突然やってきた渡来人に勝手に占拠されて、ただただ迷惑だったことでしょう。

しかし、中臣氏のネームバリューの影響で、その名を全国に馳せるようになります。

中臣氏は枚岡を利用したつもりであっても、利用されていただけなのかも知れません。

枚岡神社の写真ギャラリー

↓クリックで拡大、左右で移動。

枚岡神社へのアクセス

枚岡神社

〒579-8033 大阪府東大阪市出雲井町7-16

近鉄奈良線・枚岡駅を下車スグ。